-

江陵 領津里 遺蹟 (강릉 영진리 유적)

- 유적위치 : 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 영진리

- 시기 : 삼국시대(신라)

- 조사연도 : 1993년-1996년

강릉시 연곡면 영진리 고분군은 영진리 홍질목 고개의 양쪽 해발 약 30~35m의 높이의 낮은 야산의 능선상의 위치하고 있고 능선의 동편은 동해와 접하고 남편은 연곡천이 흐르고 있다.

위 유적은 1993년과 1996년 2차례에 걸쳐 발굴조사한 결과 A구릉에서 덧널무덤 23기, 돌덧널무덤 7기, 독무덤 2기, B구릉에서 덧널무덤 22기, 돌덧널무덤 8기 등 30기의 신라시대의 무덤이 노출되었다.

영진리 유적의 축조방식은 풍화암반층을 수직으로 판 다음 바닥은 아무 시설을 하지 않거나 점토 혹은 점토와 진흙을 섞어 깔았다. 돌덧널무덤의 축조방식은 풍화암반층을 수직으로 판 다음 냇돌과 할석을 쌓아 석곽을 만들었으며 바닥은 덧널무덤의 방식과 같다.

출토 유물로는 굽달린목항아리, 접시, 밑둥근항아리, 적색밑둥근항아리, 뚜껑긴목항아리, 뚜껑굽달린 접시, 쇠 손칼조각, 적색바리, 적색굽다리 접시, 굽달린항아리, 손잡이 달린 항아리, 가락바퀴, 금동 귀걸이 등이 있다.

동 유적은 대규모 고분군으로 이른 시기의 나무곽무덤이 축조되었고, 나무곽무덤에서 돌덧널무덤으로 변화하는 중간 과도기 단계의 매우 귀중한 무덤형식들이 노출되었고, 각 무덤에서 출토된 토기들이 신라토기이면서도 지방색이 강하게 나타나고 있어 신라시대의 지방사 연구와 묘제 연구에 있어 매우 귀중한 자료를 제공해 줄 것으로 기대된다.-

유적전경

유적전경 -

A-2호 토광묘

A-2호 토광묘 -

이형토기

이형토기 -

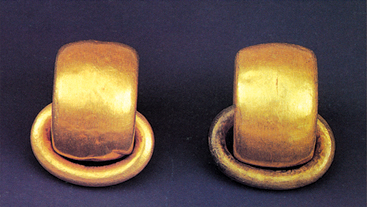

금동귀걸이

금동귀걸이

-

江陵 草堂洞 遺蹟 (강릉 초당동 유적)

- 유적위치 : 강원특별자치도 강릉시 초당동

- 시기 : 삼국시대(신라)

- 조사연도 : 1995년

초당동 유적은 행정구역상 강릉시 초당동 129-5번지 일대의 해발 약 12.5m 높이의 낮은 구릉지대 북편에 위치하고 있다.

동 유적은 강릉대학교 박물관에서 발굴조사 결과 돌덧널무덤 24기, 돌덧널이음독무덤 3기, 이음독무덤 4기가 조사되었다.

1호 돌덧널무덤의 형식은 반구덩식(半竪穴式) 돌덧널무덤(石槨墓)으로 평면형태는 장방형이고, 축조방식을 살펴보면 먼저 구릉에 정상부에 장방형으로 구덩이를 파고 4벽에 석축을 쌓은 후 석곽 안의 동쪽과 서쪽에 폭 약 40㎝ 두께로 석벽을 쌓아 중앙에 으뜸널(主槨)을 만들고 동편과 서편에 각각 딸린널(副槨)을 마련하였다. 으뜸널의 중앙에는 딸린널의 바닥보다 약 50㎝ 깊게 판 다음 작은 할석과 냇돌을 이용하여 석곽을 만들고 그 위에 판석을 덮은 형태이다. 이러한 무덤의 구조는 지금까지 알려진 예가 없는 매우 특이한 형태의 무덤 구조로 신라시대의 묘제 연구에 있어 중요한 자료를 제공해 주고 있다. B-16호 무덤은 구덩식 돌덧널무덤으로 평면형태는 장방형이다. 무덤의 축조방식은 4면 모두 큰 판석을 이용하여 축조하였고 2단부터는 1단보다는 비교적 작은 냇돌과 할석을 이용하여 축조하였다. 주검바닥은 아무런 시설 없이 암갈색 모래층 위에 주검을 안치한 것으로 보인다.

돌덧널 이음식독무덤의 축조방식은 구덩이를 파고 장타원형으로 석곽을 쌓고 그 안에 적색 포탄형 토기의 아가리를 서로 맞대어 놓은 상태이다. 옹관에 사용한 토기의 아가리는 의도적으로 자른 다음 안치한 것으로 보인다.

출토유물은 도굴에 의해서 많은 유물이 파손되어 결실되었지만 出자형 금동관, 금동환두대도를 비롯하여 금동띠꾸미개, 마구류, 금귀걸이, 군청색의 유리구슬과 함께 손잡이 달린 잔, 뚜껑접시, 밑둥근항아리, 바리, 굽다리 접시, 굽달린항아리 등이 출토되었다.-

유적전경

유적전경 -

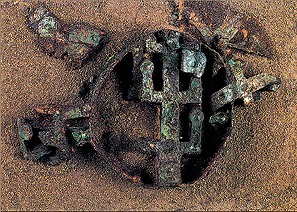

삼엽환두대도

삼엽환두대도 -

1호 석곽묘

1호 석곽묘 -

금동관

금동관 -

금동과대

금동과대 -

은제 조익형관식

은제 조익형관식

-

襄陽 遠浦里 遺蹟 (양양 원포리 유적)

- 유적위치 : 강원특별자치도 양양군 현남면 원포리

- 시기 : 삼국시대(신라)

- 조사연도 : 1993년

양양군 현남면 원포리 신라고분이 위치한 구릉은 해발 약 34m의 높이의 낮은 야산지대로 능선의 동편은 7번 국도와 동해와 접하고 있다. 유적의 남쪽 편에는 화상천이 서에서 동으로 가로질러 유입되고, 이 화상천 남쪽에는 지졍리 신석기유적이 위치하고 있다. 원포리 유적은 민묘 설치와 도굴로 상당부분이 파괴된 것으로 추정된다.

원포리 유적에서는 발굴조사 결과 돌덧널무덤 7기, 돌널무덤 1기가 조사되었으나 아직도 많은 부분이 미 조사된 상태로 남아있다.

무덤은 단단한 풍화암반층을 수직으로 넓고 깊게 파낸 다음 모서리는 각을 죽인 상태이고 토광벽에 붙어서 석곽을 마련한 다음 주검바닥은 잔잔한 냇돌과 점토를 섞어서 주검바닥을 마련하였다. 또한 5호 무덤에서는 생토층 위에 잔자갈을 깔지 않은 대신 사람 머리 크기의 냇돌을 북벽과 남벽에 치우쳐서 서로 대칭되게 4개가 나란히 놓여 있어 주검을 올려놓는 주검 받침돌로 추정된다.

껴묻거리는 주검바닥의 머리쪽과 발치쪽에 안치하였으나, 3호 무덤은 북쪽벽에 따로 딸린널(副槨)을 마련하여 껴묻거리를 안치하였다.

출토유물은 환두대도, 밑둥근목항아리, 굽달린목항아리, 적색뚜껑바리, 적색 뚜껑굽다리 접시, 적색 뚜껑접시 등이 출토되었다.

동 유적은 덧널무덤에서 돌덧널무덤으로 변화하는 과도기의 묘제로 영남지방의 묘제 변천과정과 비슷한 양상을 보여준다.-

3호 석곽묘

3호 석곽묘 -

4호 5호 석곽묘

4호 5호 석곽묘 -

석곽묘 유물출토모습

석곽묘 유물출토모습 -

적색 뚜껑바리

적색 뚜껑바리 -

고리잡이 큰칼

고리잡이 큰칼

-

江陵 柄山洞 遺蹟 (강릉 병산동 유적)

- 유적위치 : 강원특별자치도 강릉시 병산동

- 시기 : 삼국시대(신라)

- 조사연도 : 1998년

병산동 유적은 강릉시의 동쪽 끝부분으로 유적의 북쪽으로는 남대천이, 남쪽으로는 섬석천과 두산뜰이 펼쳐져 있는 사이의 해발 5m높이의 해안가 충적사구에 위치하고 있다.

유적에서는 수혈식 석곽묘 33기, 토광묘 3기, 옹관묘 9기 등 신라시대 고분유구 45기와 철기시대 유구 1기등 모두 46기가 확인되었다.

발굴조사된 신라시대 고분은 널무덤, 덧널무덤(토광목곽묘), 앞트기식 돌덧널무덤, 돌덧널무덤, 덧널무덤(석곽목관묘), 독무덤, 돌덧널이음식독무덤 등 여러유형의 신라무덤이 복합적으로 분포하고 있다.

돌덧널무덤은 덮개돌이 덮여져 있고 장방형으로 축조되었는데 축조방식은 냇돌이나 할석을 이용하여 석곽을 쌓고 토광을 수직으로 판 다음 바닥은 아무 시설을 하지 않거나 점토 혹은 점토와 진흙을 섞어 깔았다.

9호 무덤은 장방형의 돌덧널무덤으로 껴묻거리는 동남벽 모서리에 대형 항아리를 중심으로 남벽쪽에 붙여 굽다리접시를 4열 6층까지 비스듬히 쌓여 올렸고 서벽 아래에는 철기류와 굽다리접시를 북벽에 붙여 놓고 그 앞쪽으로 밑둥근목긴항아리 10여점을 뉘어놓았다. 한편 서벽 모서리에서는 철정 1점이 출토되었다.

한편 26호 돌덧널무덤과 2호 돌덧널이음식독무덤, 3호 독무덤은 배총관계로 여겨져 신라고분의 매장풍습을 알 수 있는 자료를 제공해 주었다.

출토유물은 밑둥근항아리, 목긴항아리, 굽다리접시, 손잡이달린 항아리, 시루, 금동귀걸이, 유리옥, 마구류, 철제화살촉 등 600여점의 유물이 출토되었다.

병산동 고분은 매장당시의 원형을 유지하고 있어 영동지역 신라고분의 매장의식과 당시 사회상을 엿볼 수 있는 중요한 연구자료로 평가된다.

『삼국사기(三國史記)』

'北溟人이 밭을 갈고 있을 때 穢王의 印을 획득하여 이것을 獻上하였다'라고 되어 있다.

(『三國史記』券一「新羅本紀」南解次次雄 16年 2月條'春二月 北溟人耕田 得濊王印獻之')

- 내물왕 40년(395년)- 말갈이 북쪽변방에 침입하여 실직벌판에서 크게 패하였다.

『三國史記』券三,「新羅本紀」奈物尼師今 40年條 '秋八月 靺鞨侵北邊 出師 大敗之於悉直之原') - 내물왕 42년(397년)- 하슬라에 가뭄이 들어 백성들이 굶주려 근로와 납세를 면제해 주었다.

(『三國史記』券三, 「新羅本紀」奈物尼師今 40年條 '秋八月 靺鞨侵北邊 出師 大敗之於悉直之原') - 눌지왕 34년(450년)- 고구려 변장이 실직벌판에서 사냥을 하는 것을 하슬라 성주 삼직이 살해하였다

(『三國史記』券三, 「新羅本紀」訥祗痲立干 34年條 '秋七月 高句麗邊將 獵於悉直之原 何瑟羅城主三直 出兵掩殺之 麗王聞之怒 使來告曰 "孤與大王 修好至歡也 今出兵殺我邊將 是何義耶" 乃興師侵我西邊 王卑辭謝之 乃歸') - 자비왕 11년(469년)- 고구려와 말갈이 연합하여 실직성을 습격하여 공취하였으며, 이에 신라는 하슬라인을 징발하여 泥河城을 축조하였다.

『三國史記』券三, 「新羅本紀」慈悲 麻立干 11年條 '春 高句麗與靺鞨 襲北邊悉直城 秋九月 徵何瑟羅人年十五已上 築城於泥河 泥河一名泥川) - 소지왕 3년(481년)- 고구려가 북변을 칩입함에 신라는 백제, 가야와 연합하여 니하 서쪽에서 고구려군 천여명을 목을 참수하였다.

『三國史記』券三, 「新羅本紀」炤知麻立干 3年條 '三月 高句麗與靺鞨入北邊 取狐鳴等七城 又進軍於彌秩夫 我軍與百濟 加耶援兵 分道禦之 賊敗退 追擊破之泥河西 斬首千餘級')

이후 6세기에 들어 신라는 직접지방관을 파견하여 영동지역을 통치하였는데, 지증왕 6년(505년)에는 신라의 지방제도의 정비에 따라 삼척에 悉直州가 설치되고 ,異斯夫를 군주로 삼고 있으며, 실직주가 설치된 지 7년 후인 지증왕 13년(512년)에 이찬 이사부로 하여금 하슬라주의 군주로 삼았다.(『三國史記』券四, 「新羅本紀」智證麻立干 13年條.)

『삼국유사(三國遺事)』기이 마한조(紀異 馬韓條)

「溟洲, 古穢國, 野人耕田. 得穢王印.」

『삼국지(三國志)』위서 동이전(魏書 東夷傳)

- 음식은 변두(豆)를 사용하여 먹었다.

『三國志』魏書 東夷傳 濊條. 「飮食以豆.」 - 그 풍속은 산천(山川)을 중요시하여 산천마다 각 읍락(邑落)의 경계가 있어서 함부로 서로를 침범하지 않는다.

『三國志』魏書 東夷傳 濊條. 「其俗重山川, 山川各有部界, 不得妄相干涉.」 - 꺼리고 금하는 것이 많아서 병을 앓거나 사람이 죽으면 옛집을 버리고 곧 다시 새 집을 지어 산다.

『三國志』魏書 東夷傳 濊條. 「多所忌諱, 疾病死亡, 輒捐棄舊宅, 更造新居.」 - 보전(步戰)에 능숙하며, 길이가 3척(尺)이나 되는 창을 만들어 때로는 여러 사람이 함께 잡고서 사용한다.

『三國志』魏書 東夷傳 濊條. 「能步戰 作矛長三尺 或數人公持之.」 - 거처는 초가(草家)에 토실(土室)을 만들어 사는데, 그 모양이 마치 무덤과 같으며, 그 문은 윗부분에 있다. 온 집안 식구가 그 속에서 함께 살기 때문에 장유(長幼)와 남녀(男女)의 분별이 없다.

『三國志』魏書 東夷傳 韓條. 「居處作草屋土室 形如 其戶在上 擧家共在中 無長幼男女之別.」

『후한서(後漢書)』동이열전 파루조(東夷列傳 把婁條)

- 그들은 산속에 사는데, 그 지방 기후가 매우 추워서 항상 굴속에 산다. 굴의 깊이가 깊은 것을 귀하게 여겨서, 대가(大家)는 아홉 계단의 사다리로(그 바닥에) 닿을 수 있을 정도로 깊다.

『後漢書』東夷列傳 把婁條.「處於山林之閒 土氣極寒 常爲穴居 以深爲貴 大家至接九梯.」 - 읍락(邑落)에 잡거(雜居)하며 역시 성곽(城郭)이 없다. 땅을 파서 움집을 만드니 그 모습이 마치 무덤 같으며, 출입하는 문은 윗 부분에 있다.

『後漢書』東夷列傳 把婁條.「邑落雜居 亦無成郭 作土室 形如 開戶在上.」